LA PROMENADE DES MONTAGNES

Écriture, construction et mise en scène, Clémentine Lorain

Dramaturgie, Pierre Kuentz

Conception lumière et vidéo, Joséphine Nogue

Avec Romane Brandeis, Araksan Laisney et Jean-Baptiste Morrone

CALENDRIER

CRÉATION

-Du 06/07/24 au 19/07/24 : résidence de recherche au VTF Le domaine des Puys à Saint-Sauves-d’Auvergne, soutenue par Le Ministère de la Culture et l’Unat

-Du 01/05/25 au 13/05/25 : résidence de construction à Montenero Sabino (IT), soutenue par la commune de Montenero Sabino

-Du 28/07/25 au 10/08/25 : résidence d’écriture à Katzenthal, soutenue par Scènes et territoires

-Du 26/05/26 au 30/05/26 : résidence de création au Théâtre Nationale Populaire (Villeurbanne)

PROJET ET INTENTIONS

𝓠𝓾’𝒆𝓼𝓽-𝓬𝒆 𝓺𝓾𝓲 𝓹𝓸𝓾𝓼𝓼𝒆 𝓾𝓷.𝒆 𝓳𝒆𝓾𝓷𝒆 𝓭’𝓪𝓾𝓳𝓸𝓾𝓻𝓭’𝓱𝓾𝓲, 𝓿𝒆𝓷𝓾.𝒆 𝓭’𝓾𝓷𝒆 𝓪𝓾𝓽𝓻𝒆 𝓻𝒆́𝓰𝓲𝓸𝓷 𝓭’𝓘𝓽𝓪𝓵𝓲𝒆, 𝓪̀ 𝓼’𝒆𝔁𝓹𝓸𝓼𝒆𝓻 𝓭𝓪𝓷𝓼 𝓾𝓷𝒆 𝓵𝓾𝓽𝓽𝒆 𝓶𝓪𝓼𝓼𝓲𝓿𝒆𝓶𝒆𝓷𝓽 𝓻𝒆́𝓹𝓻𝓲𝓶𝒆́𝒆, 𝓪̀ 𝓶𝒆𝓽𝓽𝓻𝒆 𝓼𝓸𝓷 𝓷𝓸𝓶 , 𝓼𝓪 𝓻𝒆́𝓹𝓾𝓽𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷, 𝓼𝓸𝓷 𝓬𝓪𝓼𝓲𝒆𝓻 𝓳𝓾𝓭𝓲𝓬𝓲𝓪𝓲𝓻𝒆 𝒆𝓷 𝓭𝓪𝓷𝓰𝒆𝓻 ?

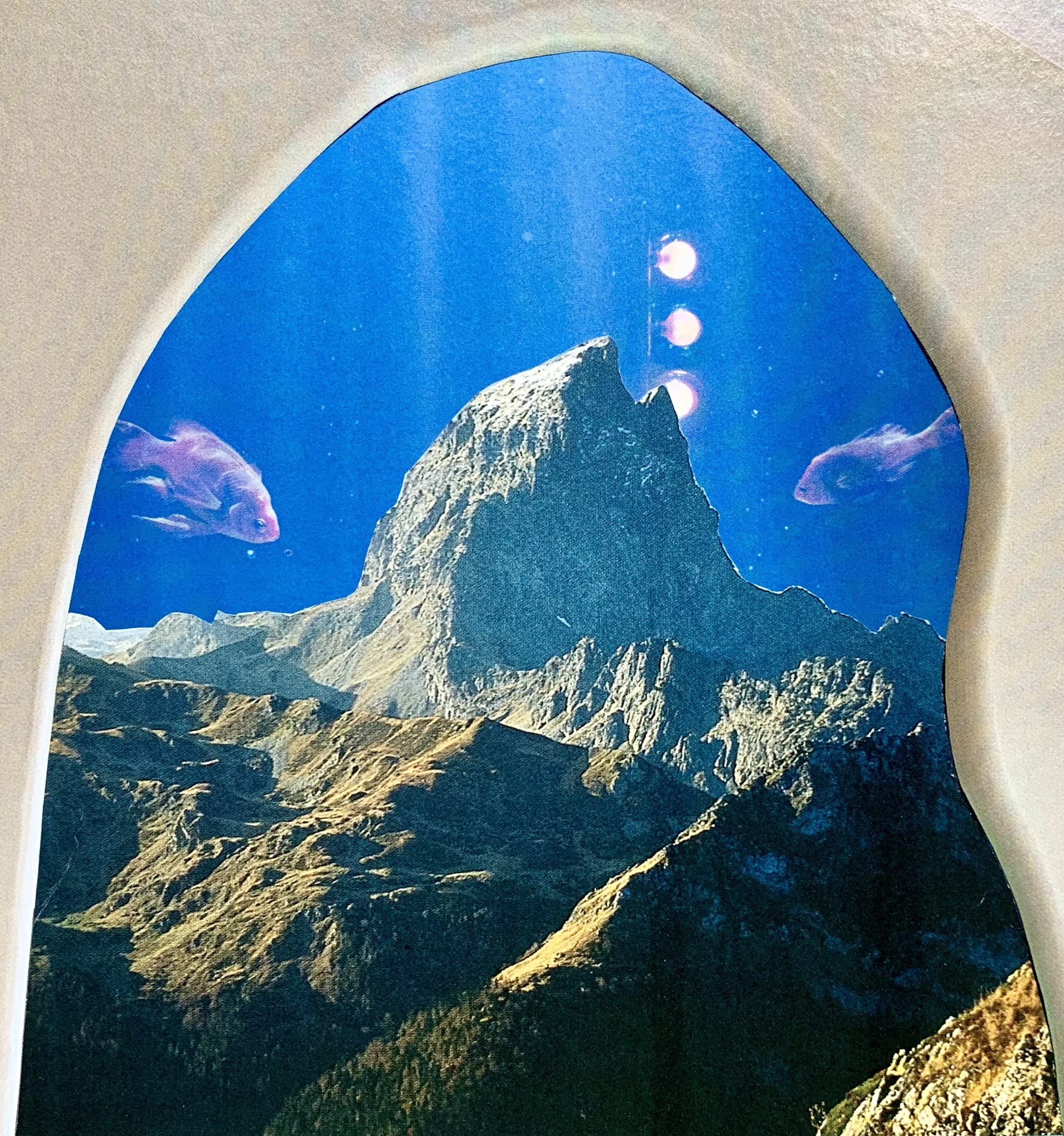

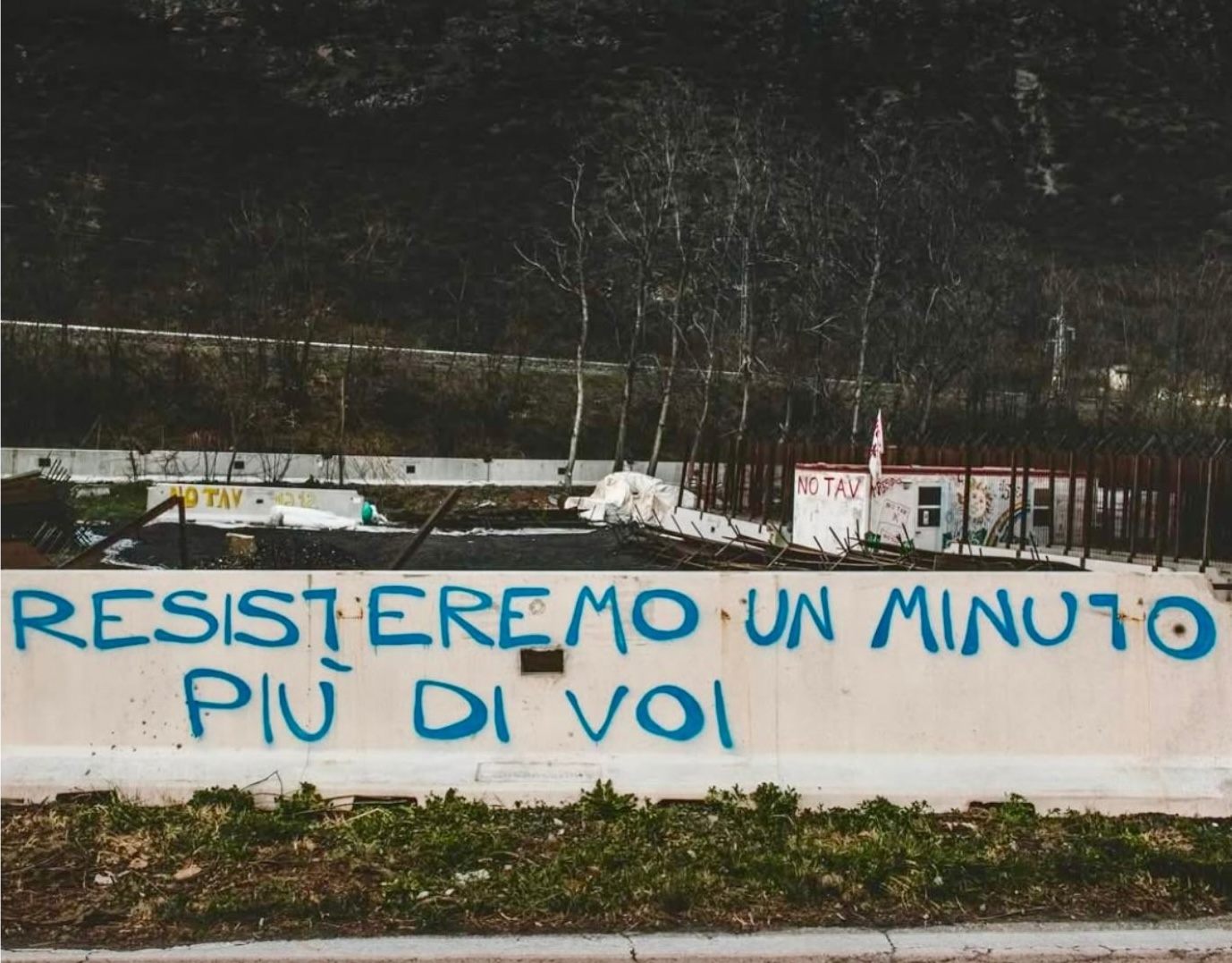

“Le Non Humain vivant, ou la promenade des montagnes retrace les récits des différent.es acteur.rices du Val de Suse (Alpes italiennes) dans le cadre du projet de construction d’un nouveau tunnel alpin de 57km qui relierait Saint-Jean-de-Maurienne et Susa : militant.es du mouvement NO TAV (Treno Alta Velocità), qui depuis le milieu des années 1990 luttent contre la réalisation du projet ; habitant.es victimes des travaux, allant de la nuisance sonore et visuelle à l’expropriation ; travailleurs et travailleuses du chantier, à qui TELT (société en charge des travaux sur la partie transfrontalière) assure un emploi et une sécurité financière. Ces récits nous rapportent comment s’articulent les multiples façons d’habiter la montagne, et nous éclairent sur notre rapport (de force) au non humain.

Contexte :

Au début des années 90', dans la région de Turin, naît l’idée d’un projet de construction d’un train à grande vitesse (TAV) qui relierait la France et l’Italie, alors qu’une première ligne, celle du tunnel de Fréjus, est déjà en fonctionnement. Les raisons annoncées et maintenues publiques jusqu’à aujourd’hui d’un tel projet ? Relier le Val de Suse (un Pétaouchnok, nous en reparlerons) au reste de l’Europe, et diminuer le taux de carbone lié aux passages des camions dans la Vallée de la Maurienne et dans le Val de Suse.

Surviennent immédiatement des arguments à l’encontre du projet, portés par les activistes et militant.es NO TAV.

Les premiers, d’ordre environnementaux, intimement liés à la santé des habitant.es de la Vallée : présence d’amiante dans la roche, qui se répandrait dans la vallée au moment du forage du tunnel ; destruction des cours d’eau présents dans la montagne qui alimentaient jusqu’alors les villages.

Les seconds, d’ordre politiques et sociaux. Le Val de Suse est désormais devenu une zone d’intérêt national et politique ; elle est militarisée et des contrôles sont effectués sur les terrains même des propriétaires qui voient leurs terres occupées par les “carabinieri”, les empêchant de rentrer chez elleux. Inondée de caméras de surveillance, la vallée semble être devenue une zone à Surveiller et punir.

Mais l’argument premier des opposant.es au projet du TAV est son inutilité : nous serions, selon elleux, confronté.es à un problème d’exploitation du système ferroviaire actuel et non à un problème d’infrastructure. L’argument de fond est donc celui-ci : une ligne existe déjà et elle est sous-exploitée.

Au travers de ces portraits qui racontent les luttes, les évolutions et les rapports de forces qui ont lieu dans la montagne, le projet tente de retracer le tournant où la montagne est passée symboliquement d'un écosystème vivant et non humain, à une marchandise non humaine et non vivante, réceptacle paradoxale de l'épanouissement et du divertissement des hommes, de ses peurs, de son indifférence.

La création s’interroge sur les différents point de vue actuels de conservation de la nature dans l’Anthropocène : la position de la conservation dominante et la position des néoprotectionnistes, qui malgré leurs différences, sont en réalités des stratégies qui sont les deux faces de la même pièce - celle de la conservation capitaliste, qui fait reposer le poids de la conservation sur les classes dominées et rurales, vivant dans ou à proximité des zones de biodiversité. Comment la “conservation conviviale” (B. Büscher et R. Fletcher) permettrait d’assurer une conservation pérenne du vivant en responsabilisant cette fois-ci les classes dominantes et les grands propriétaires fonciers ?

Les recherches qui fondent ce récit s’articulent autour de plusieurs grands axes : le lien entre humain et non humain, comment parler des lieux qu’on aime, la question des marges et des interstices en montagnes et de l’imaginaire collectif autour de cette topographie.”

Clémentine LORAIN

LIEN DOSSIER 👈🏼